教育プログラム

教育プログラムの概要

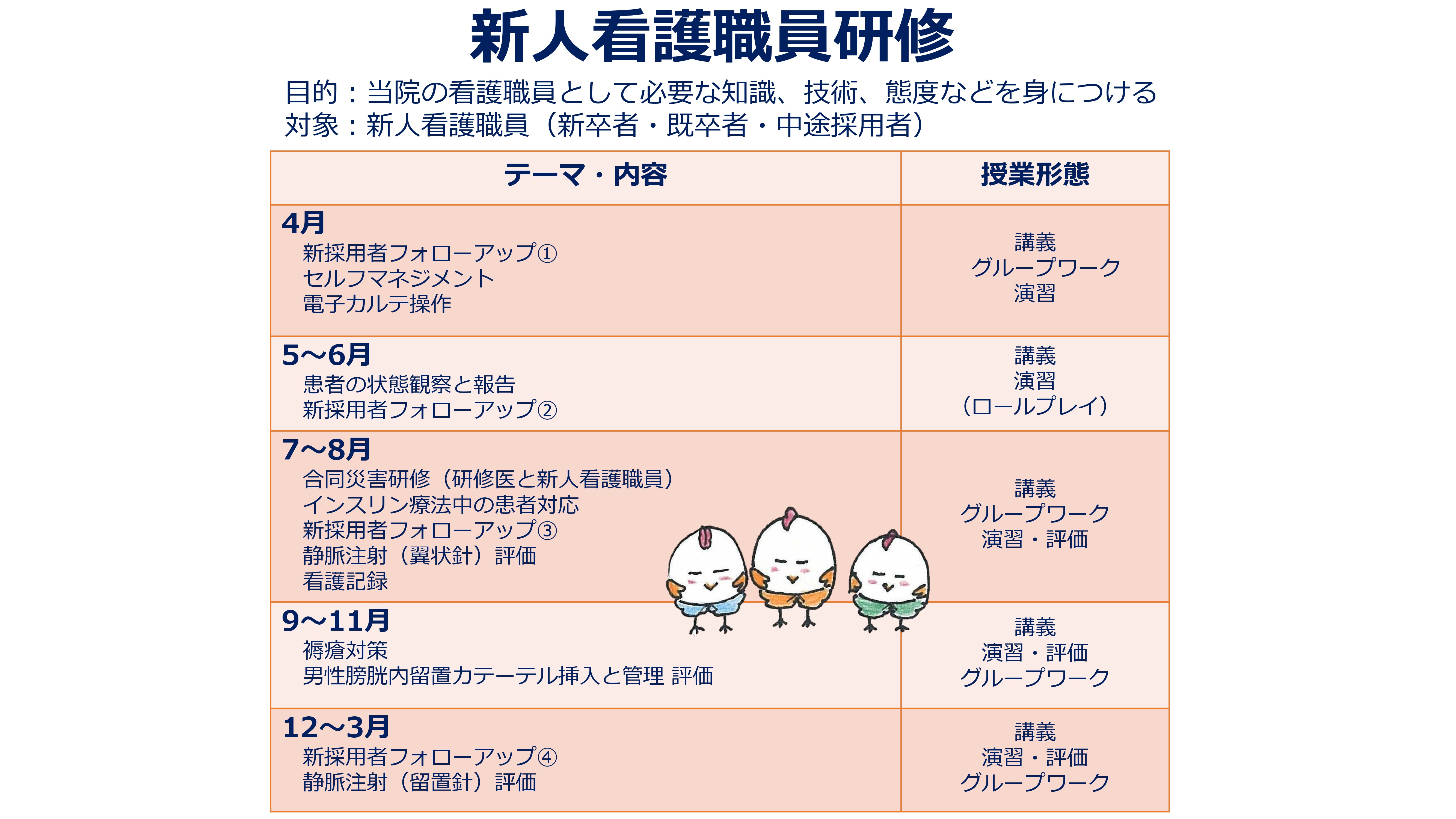

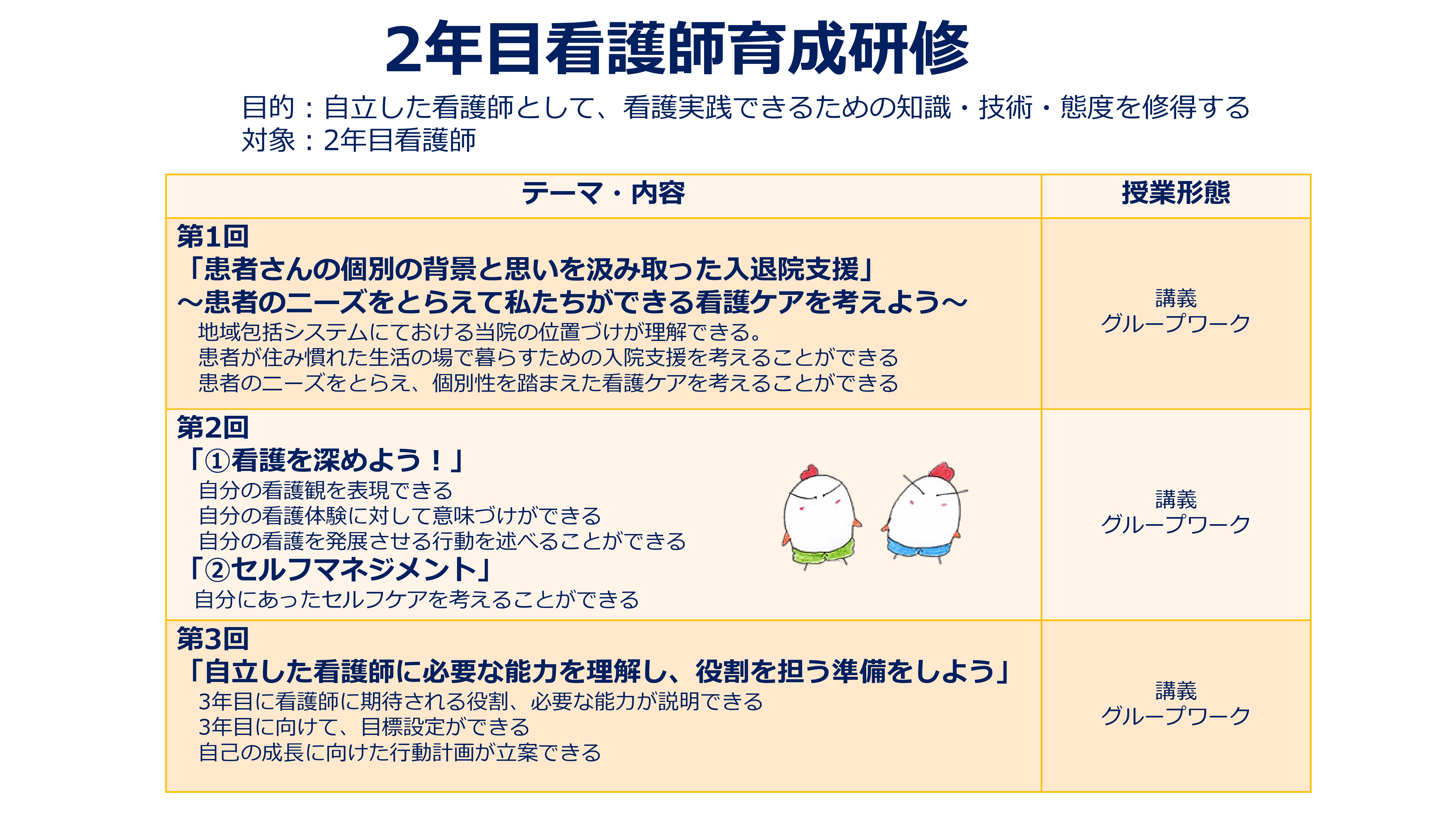

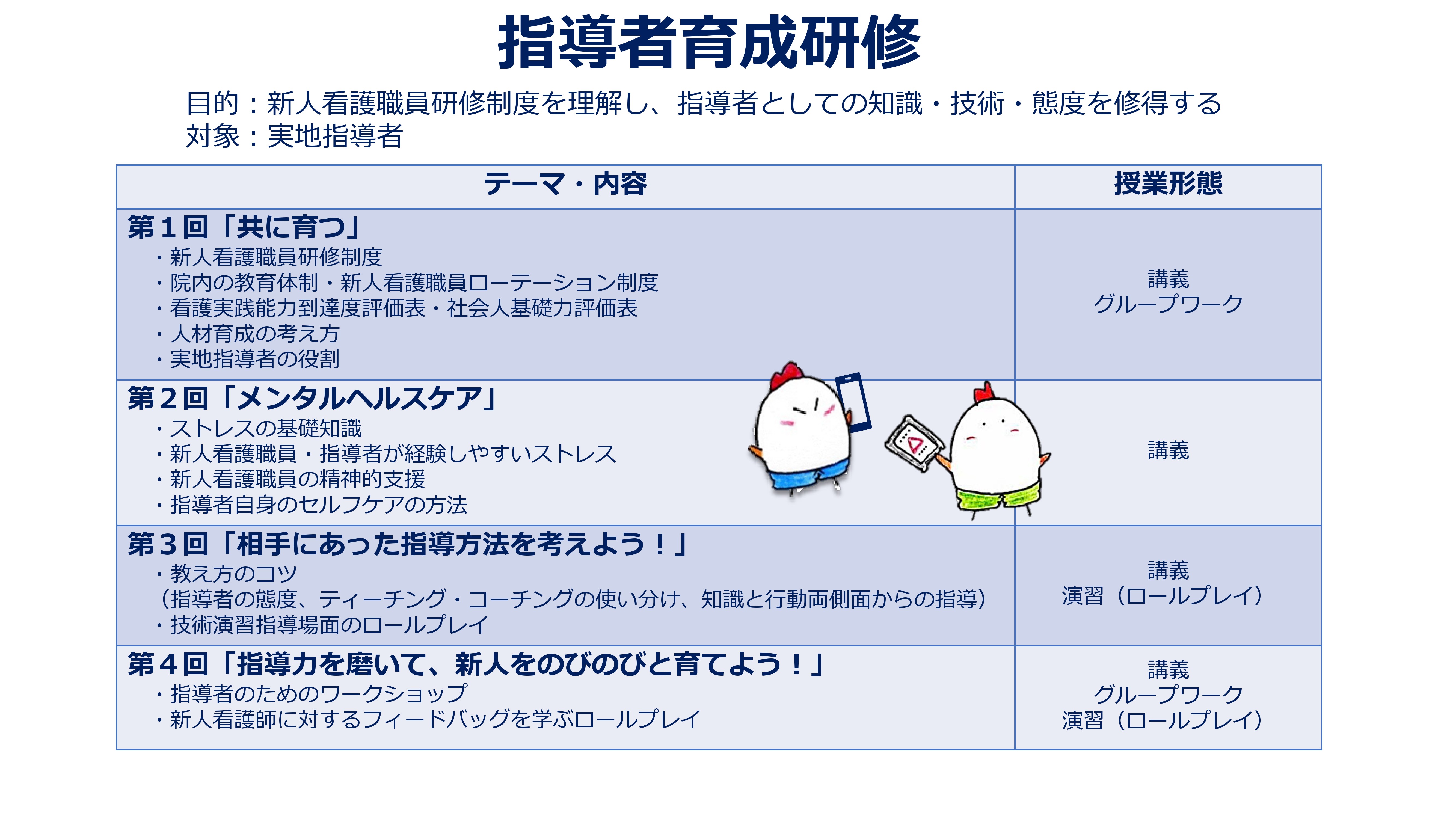

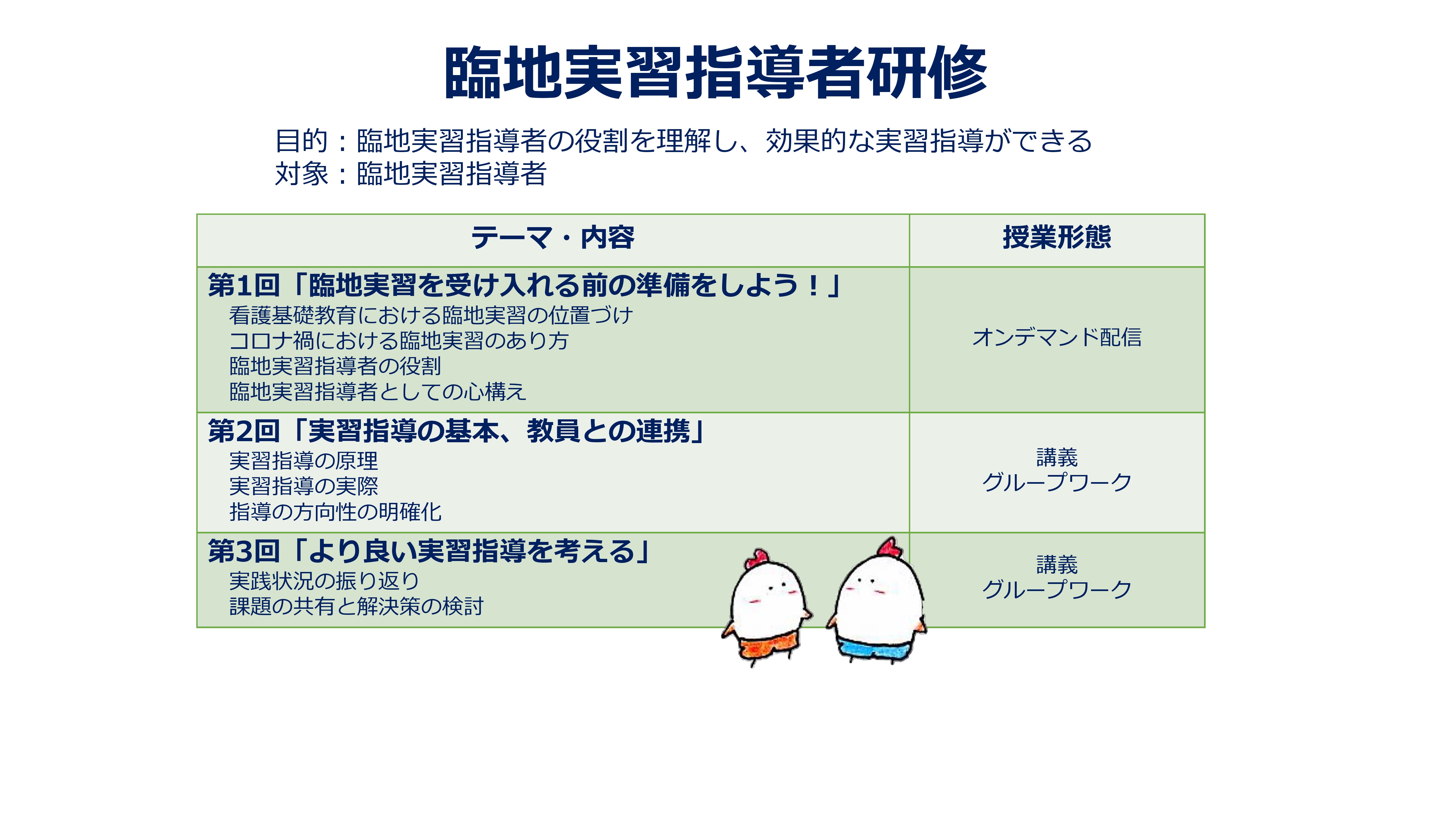

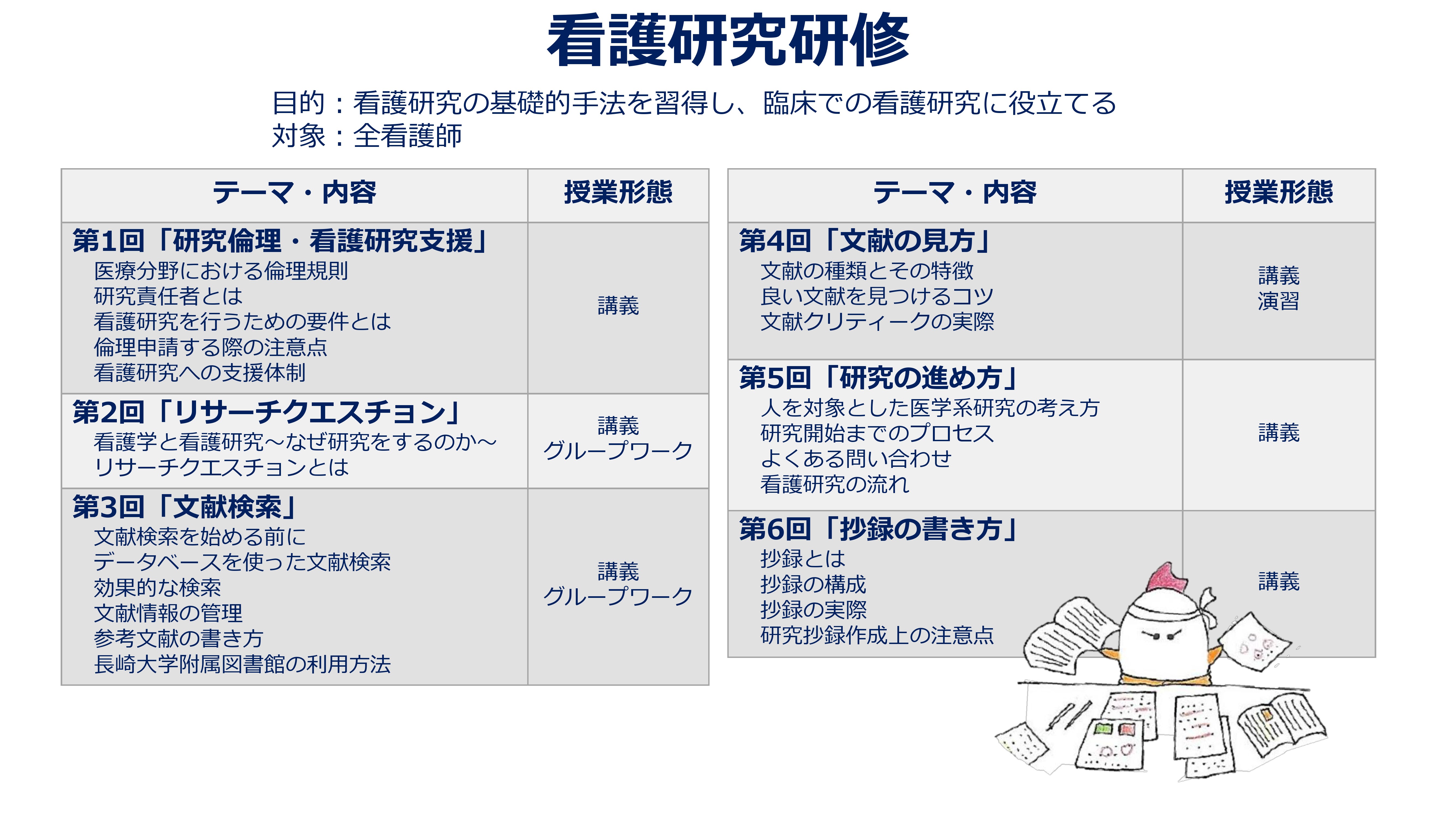

看護職員の教育・研修は、看護実践能力を段階的に表した「クリニカルラダー」を基盤としたプログラムで構成されています。 集合教育では、クリニカルラダーのレベルに合わせた「継続教育ラダー別研修」、教育担当者・実地指導者、臨地実習指導者等の役割に応じた「役割別研修」、また全看護職員を対象とした研修の開催や、新人看護職員に対しては新人看護職員研修プログラムがあり、全看護職員が自ら学ぶことの出来る環境を提供しています。 さらに各部署においては部署の教育担当者が中心になって企画運営を行う「部署内研修」も行われています。 育児休業者や長期休業者に対しては、復帰支援スクールを開講しスムーズな職場復帰を支援しています。