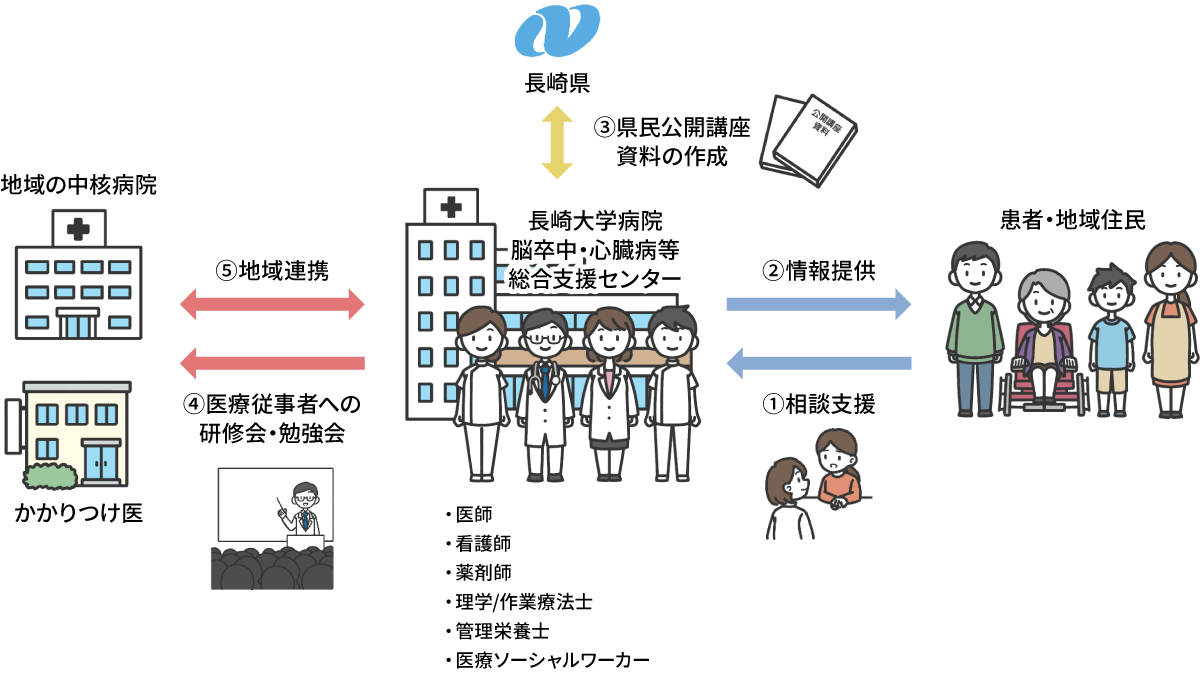

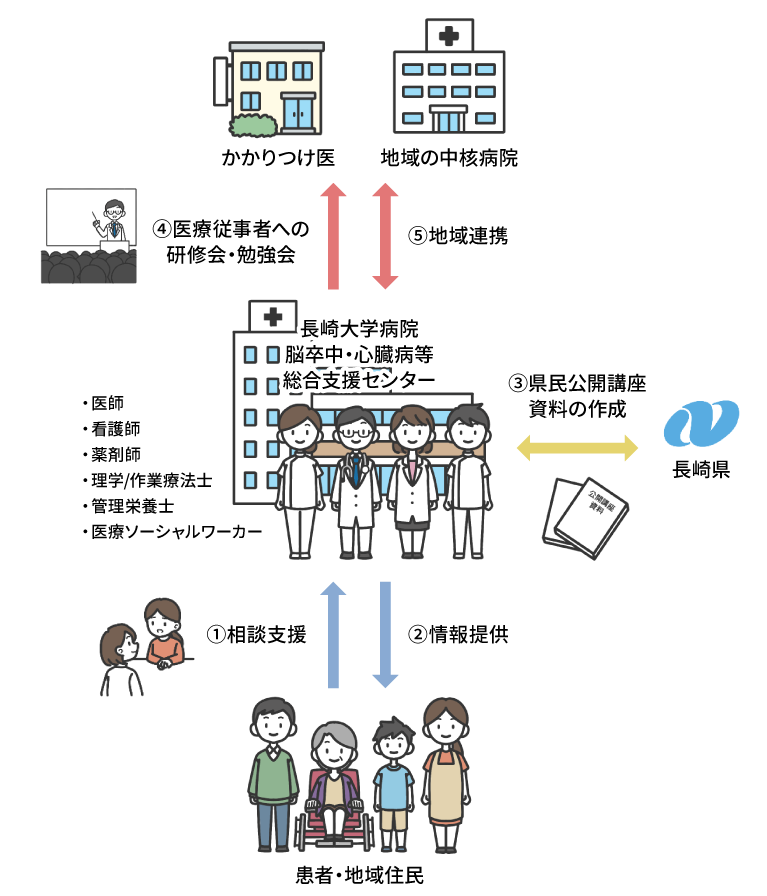

取り組み Attempt

本センターが行う支援

-

01

脳卒中・心臓病などの患者さんや

そのご家族の悩み事、

困りごとの相談受付長崎大学病院内に

脳卒中・心臓病等相談窓口の設置 -

02

相談支援で用いる

パンフレット・動画などの

資料作成・提供 -

03

脳卒中・心臓病などについて、

その予防や治療などの

情報提供や普及啓発活動県民公開講座の開催

-

04

地域の医療従事者に対する

研修会・勉強会の開催かかりつけ医や救急救命士、

理学療法士などへの研修会・勉強会の開催 -

05

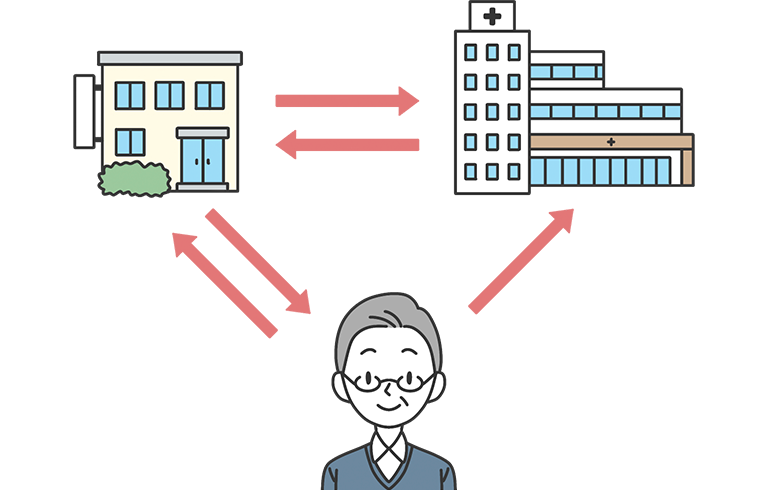

地域連携パスや

あじさいネットなどを

用いた地域連携の推進急性心筋梗塞後の二次予防の連携パス、

心臓病手帳、あじさいネットでの情報交換

医療連携・支援

脳卒中・心臓病 患者サポート

-

脳卒中って

どんな病気なんだろう?

-

退院したら

仕事はできるの? 入院費は

いくらかかるの?

-

リハビリは

いつまで

できるのだろう? 介護は

どうなる?

脳卒中・心臓病になった患者さんやそのご家族にとって、病気のことを受け入れ、これから先の生活や仕事のことを考えるにあたり、不安・心配は尽きないことと思います。

患者さん・ご家族が安心して日常生活を送ることができるように、私たちは不安な気持ちや悩みに寄り添い、適切な社会資源の活用のアドバイスや提案を行い、希望する生活の実現に向けて、一緒に考えていきます。

-

生活

のサポート -

お金

のサポート -

仕事

のサポート

生活のサポート

介護保険制度

介護保険は市町村が運営し、40歳以上の方が加入します。みなさんの暮らしを地域ぐるみで支える制度です。

1. 申請対象者

| 第1号被保険者 | 65歳以上 |

|---|---|

| 第2号被保険者 | 40歳から64歳以下で住民票のある市町村に住む医療保険加入者 (※特定疾病対象者 16疾病) |

2. 申請先

住民票のある市町村の介護保険担当窓口にて申請できます。

病院の医療ソーシャルワーカーや地域包括支援センターにご相談頂くことも可能です。

3. 申請の流れ

- 申請に必要なもの

-

申請書(市町村窓口にあります)

介護保険証(65歳以上の方)、保険証(40~64歳の第2号被保険者)

-

- 1申請

- 申請

本人申請が難しい場合は家族や親戚の方が代理申請することも可能です。

-

- 2訪問調査

- 訪問調査

市町村の介護調査員が本人を訪問し、心身や障害の状態、日中の生活、住環境などについて聞き取り調査を行います。

-

- 3一次判定

- 一次判定

訪問調査の結果と、主治医の意見書をもとに、一次判定を行います。

-

- 4二次判定

- 二次判定

保険、医療、福祉の専門家で介護認定審査会を実施し、二次判定を行います。

-

- 5結果の通知

-

結果の通知

介護認定審査会で判定された要介護度(介護の必要な度合い ;下の表参照)結果が、介護保険証と一緒に届きます。

要介護 日常生活において誰かの介護が必要

要支援 日常生活において多少の支援が必要

要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援2 要支援1 重い 軽い認定が認められた場合、要支援1・2、要介護1~5のいずれかの要介護度となります。

※介護保険証交付までには約1か月~2か月かかります。

4. 利用できるサービス

要介護度によって、利用できるサービスの種類や回数、時間などは変わります。

要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターにて介護予防ケアプランを作成し、介護予防サービスの利用が可能です。

要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業所にてケアプランを作成し、介護サービスの利用が可能となります。

利用できるサービスとしては、訪問サービス、通所サービス、施設サービス、短期入所サービス、その他生活環境を整えるための居宅介護サービスがあります。

-

自宅を訪問してもらう

訪問介護

訪問リハビリ

訪問看護

など

-

施設にかよう

通所介護

通所リハビリ

など

-

施設に泊まる

短期入所生活介護

短期入所療養介護*

など

-

施設でくらす

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

など

-

生活をととのえる

福祉用具貸与/購入居宅

介護住宅改修

など

-

生活を相談する

介護サービス利用相談

ケアプラン作成(無料です)

など

短期入所生活介護:特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに短期で入所し、食事や入浴など「生活上のケア」を受けることができる

短期入所療養介護:上記のような「生活上のケア」に加え、胃瘻管理や痰吸引など「医療的ケア」にも対応することができる

詳しくは、病院医療ソーシャルワーカー、ケアマネージャーにご相談ください。

5. サービス費用負担

介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じて、1~3割のいずれかが利用者の自己負担となります。

負担割合は所得に応じて決定します。

身体障害者手帳

1. 申請対象者

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方が申請できます。

(脳卒中後に障害が残った方、心臓病の治療をした方など、申請できる可能性があるのでご相談ください)

2. 申請先

住民票のある市町村の障害福祉担当窓口にて申請できます。

3. 申請の流れ

- 申請に必要なもの

-

身体障害者手帳交付申請書

医師の意見書・診断書(指定医師が作成したもの)

写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)

-

- 1診断

-

診断

市町村窓口で申請書を受け取り、指定医師の診断を受けます。

-

- 2申請

-

申請

本人申請が難しい場合は家族や親戚の方が代理申請することも可能です。

-

- 3障害認定審査会

-

障害認定審査会

医師の意見書・診断書を元に、障害等級に該当するか判定を行います。

-

- 4手帳発行

-

手帳発行

市町村窓口で発行された身体障害者手帳を受け取ります。

※手帳交付までには約1か月~2か月かかります。

4. 利用できるサービス

身体障害者手帳があると、日常生活用具(介護ベッドやマット、杖など)の給付といったサービスを利用することができます。

また医療費の助成や、所得税・住民税の控除などの支援を受けることができますが、支援内容は各市区町村や障害の等級によって異なります。

また、身体障害者手帳の提示によって、公共交通機関や商業施設、駐車場等の民間サービスでも割引などを受けられる場合があります。

お金のサポート

高額療養費制度

病気の治療や、リハビリ等で転院が必要となる等、入院生活が長期になると医療費の負担額は高額となってしまいます。

その場合、高額療養費制度の利用が可能です。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額である一定の額を超えた分が、あとから払い戻される制度です。

また、医療費が高額となることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示します。

限度額適用認定証を病院や薬局で提示すると、入院や外来通院、お薬代で医療費が高額になる場合、支払い上限額を一定の金額でストップすることができます。

自己負担額は、年齢や所得によって異なりますので、申請が可能かどうか保険者に確認が必要です。

指定難病助成制度

厚⽣労働省が「難病」と指定している病気の治療や投薬に関して、医療費の⾃⼰負担を軽減する制度です。

1か⽉当たりの医療費負担が、所得に応じた⾃⼰負担限度額の範囲内に抑えられます。

制度利用には、難病申請が必要になりますので、まずはご相談ください。

傷病手当金

傷病手当金は、病気やケガで休業し、会社に勤務できずに収入を得ることができない期間、被保険者とそのご家族の生活を保障するために設けられた制度です。

療養のために、勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間、支給されます。

支給期間

同一の病気・ケガに関して、受給を始めた日から起算して1年か6月を超えない期間支給されます。

支給額

1日につき、直近12か月の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2に相当する金額が、休業した日単位で支給されます。

障害年金

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、病気やケガで初めて受診し、医師の診療を受けたとき(初診日)に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求することができます。

なお、「障害厚生年金」に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられていますので、まずはご相談ください。

-

生活

のサポート -

お金

のサポート -

仕事

のサポート