ME機器センター

センター長挨拶

長崎大学病院ME機器センターは麻酔科の澄川耕二名誉教授を初代センター長として2006年に設置され、2009年に腫瘍外科の永安武教授が、2017年に循環器内科の前村浩二教授が、2019年に安全管理部の栗原慎太郎教授が引継がれ、2023年4月より私がセンター長を務めています。

当センターの主たる役割は、各診療科および中央診療施設などで共同利用する医療機器を管理し、医療機器の安全および効率的な運用を図ることにあり、医療機器の貸し出し、点検および整備、利用情報の提供、安全に利用するための教育など、様々な業務を担当しています。

業務の拡大に伴うスタッフの増員を経て、大きな組織となりました。林誠副センター長を筆頭に約30名の臨床工学技士と2名の事務担当者で運営しています。臨床工学技士は、医師、看護師、薬剤師、理学療法士など多くの医療スタッフとともに多職種連携の要として活躍し、高次医療施設における高度医療を支える重要な役割を担っています。高度救命救急センター、手術部および集中治療部には常駐の臨床工学技士を配置し、医療スタッフから寄せられる様々な要望に応えるために、24時間体制で勤務しています。

医療機器を介して安全かつ安心な医療を提供し、地域医療に貢献するために、ME機器センターに対する皆様のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

原 哲也 ME機器センター長

麻酔集中治療医学 教授

臨床工学技士とは

臨床工学技士とは医療機器の専門職です。病院内で医師・看護師や各種の医療技術者とチームを組んで生命維持管理装置の操作などを担当しています。また、医療機器が何時でも安心して使用できるように保守・点検を行っており、安全性確保と有効性維持に貢献しています。

公益社団法人 日本臨床工学技士会ホームページより抜粋

基本理念

ME機器センターは、長崎大学病院の基本理念と基本方針を基盤とし、医療機器の安全管理と経済的運用を実践する。

基本方針

- 医療機器の適正使用と整備の完全性の確保を実践する。

- チーム医療の実践理念を念頭に、医療現場のニーズに対応できる知識と人格を身につけ、安全性の確保に最善の努力を払う。

- 医療スタッフに対する「医療機器の安全運用」に関する育成に尽力する。

- 新しい医療機器の情報収集と医療スタッフへの情報提供を行い、さらに必要な医療機器の安全運用に関する研究を推進する。

業務紹介

医療機器管理業務

輸液ポンプやシリンジポンプ、人工呼吸器等、約3,000台の医療機器を中央管理しており、機器の貸出、使用後の点検や定期点検、部品交換、修理等の保守管理、研修会の開催を行っています。また、医療機器ごとにスタッフを配置し担当制にしています。担当者が医療機器の選定から廃棄まで一連の流れを管理・運営しています。その他にも、病棟やNICUで使用している人工呼吸器、閉鎖式保育器の使用中点検や機器のトラブル対応、人工呼吸器装着患者の搬送、呼吸ケアラウンドチームへの参加等も行っています。

救命救急業務

臨床工学技士は1名配置され、高度救命救急センターと救急外来で業務を行います。高度救命救急センターでの人工呼吸器使用中点検や院内外の人工呼吸器装着患者の搬送、院内急変患者や救急外来での人工呼吸器装着、補助循環装置導入対応等を行っています。また、災害派遣医療チーム:DMATにも所属しており、様々な災害を想定した訓練や研修、災害時医療活動も行っています。

集中治療業務

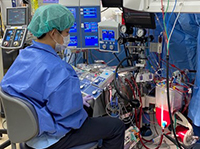

臨床工学技士専従スタッフ1名を中心に2〜3名で各部門のスタッフや各診療科の医師と連携し、医療チームの一員として安全で効果的な治療を目指して年間約1500例の入室患者に対応しています。臨床工学技士は全身管理が必要な重症患者に対する呼吸療法(人工呼吸器やハイフローセラピー装置など)、急性血液浄化療法(CHDFやエンドトキシン吸着など)、補助循環装置(ECMO、IABPなど)の管理を行い、24時間体制で院内に常駐することでいつでも対応できる体制を整えています。集中治療業務は夜勤者全員が対応するため、業務手順の標準化を行い効率化に努めています。

循環器業務

不整脈業務と心血管カテーテル業務があり、臨床工学技士が各2~3名配置され、医師、看護師などの医療スタッフと協働しながら安全な医療を提供しています。不整脈業務では、植込み型心臓電気デバイス患者の外来・植込み対応や遠隔モニタリング管理等を行っています。また、アブレーションにおいては、年間約200例施行し、3Dマッピングシステムや心内電位解析装置等の操作を行います。心血管カテーテル業務では、心臓カテーテル検査や経皮的冠動脈インターベーション(PCI)、バルーン肺動脈形成術(BPA)、経皮的末梢動脈形成術(EVT)などで使用するイメージデバイス(IVUS、OCT)操作等を行っています。

手術室

ハイブリッド手術室を含めた合計19室を有しており、様々な手術に対応できる体制となっています。臨床工学技士は約10名配置され、年間約200例以上の心臓手術に対する人工心肺操作、植込み型補助人工心臓やSHDインターベンションの実施施設として高度先進医療の一端を担っています。ロボット支援下手術時の機器操作や管理、脳神経外科・整形外科手術の術中神経モニタリング装置操作、手術室の医療機器管理業務も行っています。タスクシフト/シェアとして麻酔アシスタント業務にも参入しており、多職種と協力し安全な手術に貢献しています。

血液浄化療法業務

臨床工学技士が2~3名配置され、入院中の患者にも継続して人工透析が行える環境を整備しており、血漿交換療法などのアフェレシス療法にも対応できる体制となっています。人工透析は年間約3000件、アフェレシス療法は年間約230件施行しています。血液浄化療法業務が安全に遂行できるように、回路のプライミング、透析装置・アフェレシス装置の操作、医療機器の保守点検、透析液の水質検査を実施し、業務支援を行なっています。タスクシフト/シェアとしてFDL操作、シャント穿刺、VA超音波検査をしています。

光学医療診療業務

臨床工学技士が2~3名配置され、医師、看護師と協働しながら技術提供しています。気管支や消化管の内視鏡検査や治療(EMR、ESD、ERCP、TBLCなど)は年間約8000件以上あります。長崎県内でダブルバルーン内視鏡を所有している施設は少なく年間約50件以上施行しているのが特徴です。臨床工学技士は、ビデオスコープ、ビデオシステムセンター、光源装置、電気手術器の医療機器管理や内視鏡検査・治療の準備やサポートを行っています。また、内視鏡情報管理システムでの画像、処置具の管理も行っています。

私たちは医療機器を通して安全な医療を患者さんに提供できるよう日々邁進しています。